「論理文章能力検定」とは?

論理がわかると

「読解力」「思考力」「表現力」が

もっと身につく

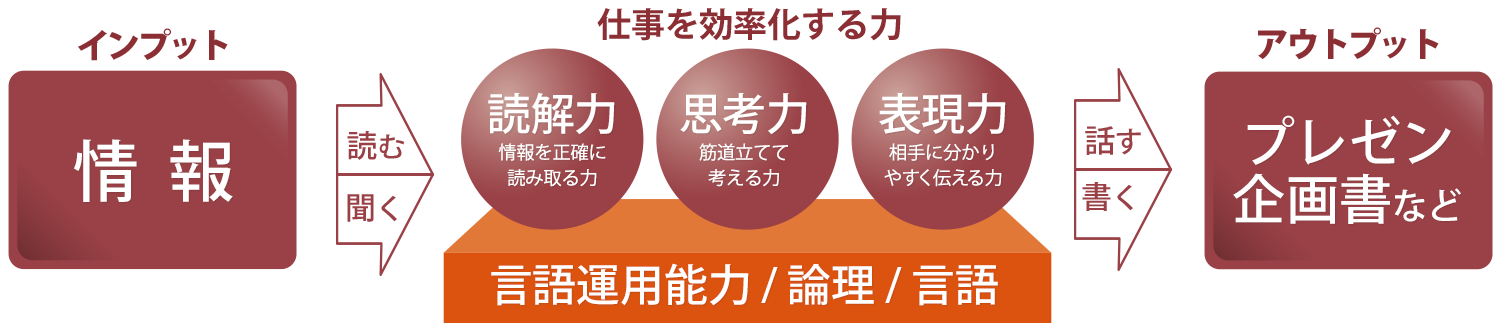

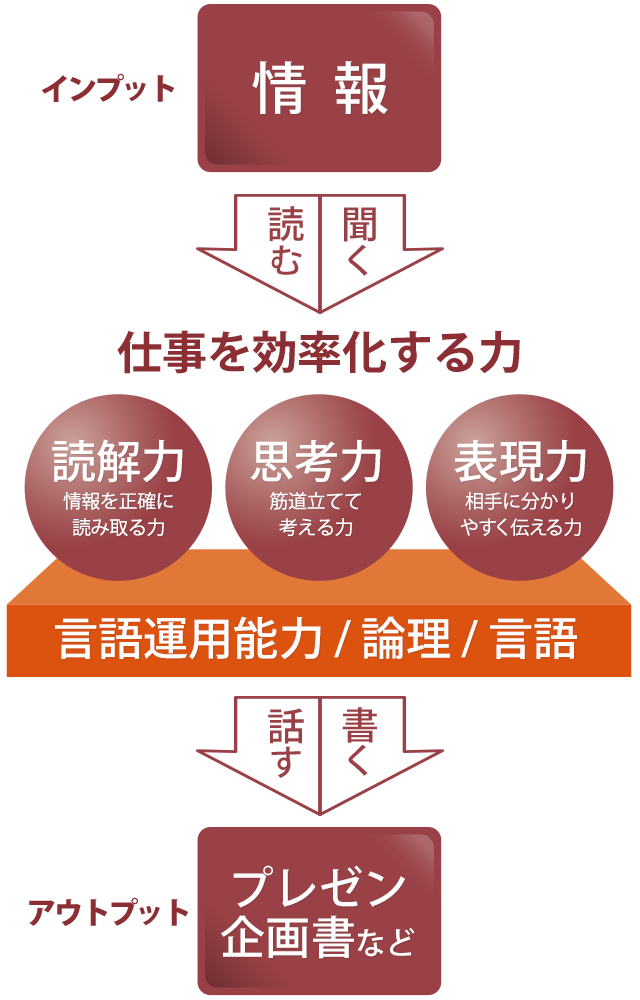

自分の未来を切り拓くためには、氾濫する情報の中から適切な情報・課題を見出すための「読解力」、 課題解決策を筋道立てて考えるための「思考力」、 解決策をあらゆる人に伝え理解してもらうための「表現力」が必要だと私たちは考えます。 そして、この3つを結び付け、支えるのが「論理」です。

論理文章能力検定は、論理を土台としたこの3つの力(言語運用能力)を身につけ、 これらを総合的に養うことを目的としています。

人事部、人材開発部、能力開発部などで

社員研修をご担当されている皆様へ

ビジネスパーソンとして個の強さを発揮させるために、皆様の会社でも社内研修(又は外部講師)により ロジカルシンキングやクリティカルシンキングという名前で社員の問題発見・解決能力の醸成に取り組んでおられると拝察します。

受講者が直面する事象について、事実を漏れなく整理し筋道立てて結論を導き出す力がどこまでついているのか確かめる意味で 本検定をご活用されることをお奨めします。

企業様の社員研修のスケジュールに合わせて測りたい能力を絞り込んで短縮実施することも可能です。 是非、お気軽にお問い合わせください。

論理文章能力検定ビジネスレベルの出題内容

Businessレベルの出題内容

検定時間:120分 / 7,500円

主に社会人を対象とした「語彙」「テーマを使った、記述式を中心とした問題。

※その他ビジネスに役立つ検定レベルの出題内容はこちらをご覧ください。 レベル範囲8~(大学生・社会人)

論理文章能力検定では、以下の6つの能力を測り、論理に基づく言語運用能力の養成を目指します。

1漢字・語彙力

社会人として必要な漢字や語彙を使いこなす力。敬語表現やビジネス用語を適切に使用する力。

2論理的言語力

日本語を論理的に扱う能力。一文の構造を論理的につかまえたり、「ことばのつながり」、指示語・接続語などを論理的に扱う力。

3論理的読解力

文章構造を論理的に解説する力。文と文との論理的関係、段落と段落との論理的関係、文章全体の論理構造を把握する力。趣旨を的確に把握し、小説などを客観的に読む力。

4論理的思考力

文章の要点を論理的に整理し、まとめる力。論理的に説明する力。おもに記述力・論述力。

5論理的表現力A

文章の要点を取り出し、それを最も分かりやすく表現する力。

6論理的表現力B

他者に向かって、論理的に話す力。論理的に思考し、自分の考えを論理的に書く力。

論理文章能力検定の合格ラインと判定基準

各レベルの称号は、検定の得点率によって異なります。Level6-7、Level8-9では同じ問題が出題され、得点率によって合格レベルが異なります。(※ビジネスレベルでは、得点率による合否判定はありません。獲得点数と、それによる称号によって判定されます。)

論理文章能力検定 受検団体のみなさまの声

-

A自治体様

職員の論理力を客観的に測ることができる検定

市役所の仕事には、上司からの指示や制度の本質をつかんで聞く力と理解する力が重要です。また、専門用語や横文字の多い市役所の文書を、いかに市民にわかりやすく伝えるかの表現力が求められています。職員の研修に論理文章能力検定を採用したのは、相手の言っていることを理解する読解力と、相手に伝える力を磨く表現力を問う問題があり、客観的に論理力を測ることができると考えたからです。

-

Bグローバル企業様

自らの論理的弱み・強みを理解できる検定

社員研修の一つにメールの打ち方、報告の仕方やレポートの書き方、プレゼンの方法など論理的思考力を鍛えるカリキュラムがあります。論理力はどのような場面においても必要であり、論理が組み立てられないままやみくもに話しても何も伝わらず、論点がずれてしまいます。論理文章能力検定では主語述語から指示語、要約、読解、表現力など、論理的思考力を測る問題が多くあります。自分のどこが弱く、どこが強みなのか、研修生が身をもって理解でき、気づきを与える良い検定であると考え活用しています。

弁護士 前田 博

相手に正確に理解して貰えるように努めて話せる力が必要

弁護士になって35年になる。六法全書や教科書等を勉強し、法律の規定や判例、学説等を覚えることも必要だが、弁護士として活躍するにはそれだけで十分な訳ではない。弁護士であっても、社会人として身につけておくべき素質には何らの違いもない。弁護士の仕事は依頼者の話しを正確に理解することから始まる。依頼者はしばしば事実関係の一部しか話してくれない。聞かされた話をもう一度筋道を立てて考え直し、腑に落ちない点があれば納得できるまで話を聞き、正確に理解することが肝要だ。

弁護士は「認定」した事実関係に法律の規定を適用し、そこから論理的に導き出された権利義務に基づいて法律相談をする。もしその際、一定の事実関係から合理的に同一の帰結を導き出せなければ、論理的な思考能力の欠如がその原因だ。込み入った話を分かり易く伝えることは難しい。相談内容の正確さを期そうとすれば話は難しくなり、専門的な知識のない依頼者には容易に理解が出来ない。相手を煙に巻くのではなく、正確に理解して貰えるように努めて話すことが必要だ。国際標準論理文章能力検定を活用し、正確に理解し、筋道立てて論理的に考え、正確且つ平易に伝える能力を身につけて頂きたい。

将来何れの分野であれ、また国の内外を問わず、一人前の社会人として活躍してくださることを切に願っている。

(株)ジャパンリスクソリューション代表取締役社長

日本経営倫理学会常任理事

井上 泉

(株)ジャパンリスクソリューション

グローバル化は「論理」から

2014年の日本企業の海外投資額は1,136億ドルと世界第4位(上位国は米国・香港・中国)の地位にあり、私たちが考える以上に日本企業の動向は世界に大きな影響を与える存在となっている。日本企業が海外進出した時に、成功・失敗の分かれ目はどこにあるのか。これは経営管理やリスク管理の観点からは大変興味深いテーマとなる。

グローバル化が叫ばれて久しいが、真のグローバル化とは、単に工場や販売組織を海外移転するというのではなく、商品企画も含めて現地に溶け込み、生産、販売そして経営管理までを一貫して現地化するということである。そこでは人種、国籍、思想、信条、性別、年齢を問わず、包容するダイバーシティが求められている。いまグローバル化に成功している企業とは、これが出来ているところなのである。

ダイバーシティは「忍耐」や「度量」の問題ではない。自己との違いを理解し受けいれるためには、その相手との徹底した議論が必要である。「なぜ君はそう思うのか?私はこう考える。」この繰り返しがあって初めて理解と受容につながり、そこで得られた結論は仕組みとして強固なものとなる。

実は日本人には議論(ディベート)が苦手な人が多い。いきおい「理」より「情」に走るが、そうした言動は逆に現地スタッフの反発、失望を招いて、日本人だけが孤立していくことになりかねない。建設的な議論には論理が必要である。現状分析→問題点の認識→問題解決のための提案→その提案が問題点を解消するかを徹底して考え抜くことが論理である。とかくグローバル化を言語の問題として捉え、英語学習に解を求めようとする傾向にあるが、本来は”how to speak"よりも"what to speak"が先に来るべきなのである。英語と同等かそれ以上にウェイトを置いて論理的思考をマスターすることが、グローバル化を成功させる王道であることを改めて認識したい。